デビッド・フィンチャー監督の『ザ・キラー』は、定型から逸脱した語りの手法で演出されている。この映画を見た多くの人が戸惑うのも、この手法のせいではないだろうか。だが、これは今の時代の《私のことば》による語りを象徴的に取り扱った作品だ。

硝子瓶(二十三)

今回は、オピオイドと政治とミュージック・ビデオの話、CBSの「60ミニッツ」の番組延期問題、ロジャー・コーマンのフィルム・ノワール、そしてマイケル・ベイ監督のドキュメンタリー映画についての話題です。

ノワールの製作者:パーソンズとフロソー

フィルム・ノワールのプロデューサー達。今回は、モノグラム/アライド・アーチスツで活躍したリンズレー・パーソンズと、コロンビア・ピクチャーズで「ホイッスラー」シリーズを製作したルドルフ・C・フロソーを取りあげる。

硝子瓶(二十二)

今回は、ロシアとカナダのアニメーターの交流、映画監督、畢贛のインタビュー、などについてです。

ノワールの製作者:サム・カッツマン

フィルム・ノワールを多く製作したプロデューサーの第3弾。今回はB級映画の帝王、サム・カッツマンに焦点をあてる。

硝子瓶(二十一)

久しぶりの硝子瓶です。今回はフィルムが発見された95年前のホラー映画、フィルム・ノワールに頻繁に登場するビーチハウス、ディズニー・プラスの《色》について、などのリンクです。

ノワールの製作者:パイン&トーマス

《Film Noir》タグが2番目に多かったプロデューサーは、ウィリアム・H・パインとウィリアム・C・トーマスのコンビ、「パイン゠トーマス・プロダクションズ」である。

ノワールの製作者:ジェリー・ウォルド

ハリウッドの古典フィルム・ノワール期に、最も多く《ノワール》を手掛けたプロデューサーは誰だったのか。IMDBのタグ分析をもとに割り出した《ノワール・プロデューサー》達を見ていく。今回は最多の14本を手掛けたジェリー・ウォルドについてみていく。

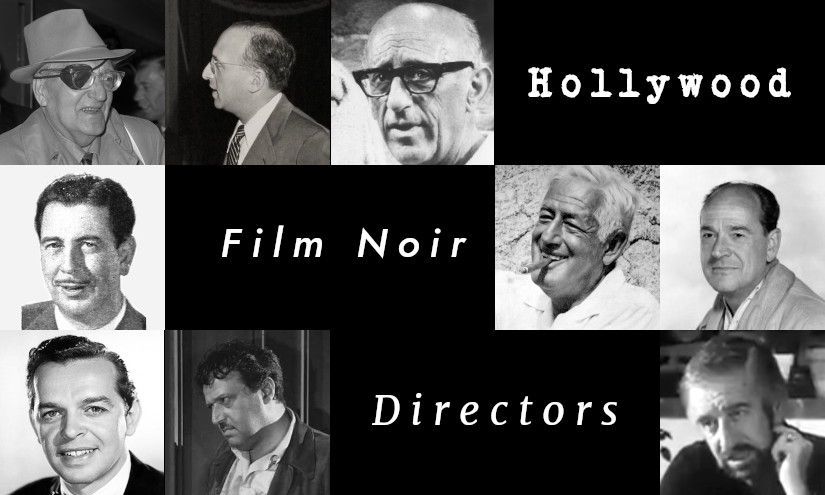

フィルム・ノワールの監督たち

フィルム・ノワールについて、IMDBのデータをもとに分析してみた。今まで視野に入ってこなかったトレンドや監督、そして映画製作会社の動きなどが浮かび上がってきた。今回はまず、「フィルム・ノワールを量産した映画監督トップ13」を見てみたい。そして、知られていない《フィルム・ノワール》監督を2人ピックアップする。

丸山真男のラビットホール

丸山真男の「日本の思想」を読み始めたら、深いラビットホールに落ちた話。